Digitale Barrierefreiheit ist ein entscheidender Aspekt für die Gestaltung inklusiver und benutzerfreundlicher Websites und Anwendungen. Sie sorgt dafür, dass digitale Inhalte von allen Menschen, ganz unabhängig von ihren Fähigkeiten und Einschränkungen, problemlos genutzt werden können. In einer Welt, in der unser Alltag zunehmend im digitale Raum stattfindet, ist es essenziell, den Zugang zu Informationen, Diensten und Produkten im gleichen Maße für alle zu ermöglichen.

Dieser Artikel erklärt, was digitale Barrierefreiheit bedeutet, welchen Barrieren Nutzerinnen und Nutzer online begegnen und wie man das Netz für alle zugänglicher macht. Außerdem werden die relevanten Standards (WCAG) vorgestellt und aufgezeigt. Außerdem wir erläutert warum sich eine frühe Investition in barrierefreie digitale Lösungen auch aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht lohnt.

Was versteht man unter digitaler Barrierefreiheit?

Digitale Barrierefreiheit bedeutet, wenn Websites, Apps und diverse andere digitale Inhalte rücksichtsvoll und inklusiv gestaltet werden und damit für alle Menschen, mit und ohne Behinderung zugänglich und bedienbar sind. In einer digitalisierten Welt nutzen wir Online-Dienste tagtäglich. Von Online-Shopping bis digitalem Banking, reicht das Angebot bis in die unterschiedlichsten Bereiche unseres Alltags. Deshalb ist es nur im sinne der Fairness, wenn wir als Gesellschaft versuchen, den digitalen Raum so offen und umgänglich zu gestalten, wie wir nur können. Immerhin profitieren wir alle von der daraus resultierenden Nutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit im Netz

Mit welchen Barrieren sehen sich Nutzerinnen und Nutzer im digitalen Raum konfrontiert?

Wenn wir an Barrieren denken, die uns im Netz begegnen können, müssen wir auch daran denken, mit welchen Einschränkungen eine Vielzahl von uns Leben müssen. Diese können visueller, akustischer oder motorischer Natur sein, aber auch diverse Lese- & Lernschwächen können für einen erschwerten Umgang mit digitalen Inhalten sorgen. Aber nicht nur Personen mit speziellen Bedürfnissen sind betroffen, auch ältere Menschen, Gelegenheitsnutzer oder Nutzer in unvorteilhaften Umgebungsbedingungen (starkes Gegenlicht, laute Atmosphäre, etc) haben oft Schwierigkeiten bei der Benutzung moderner Technologie. Es folgt nun ein kurzer Überblick über typische Hindernisse, die uns im Netz in den Weg gelegt werden.

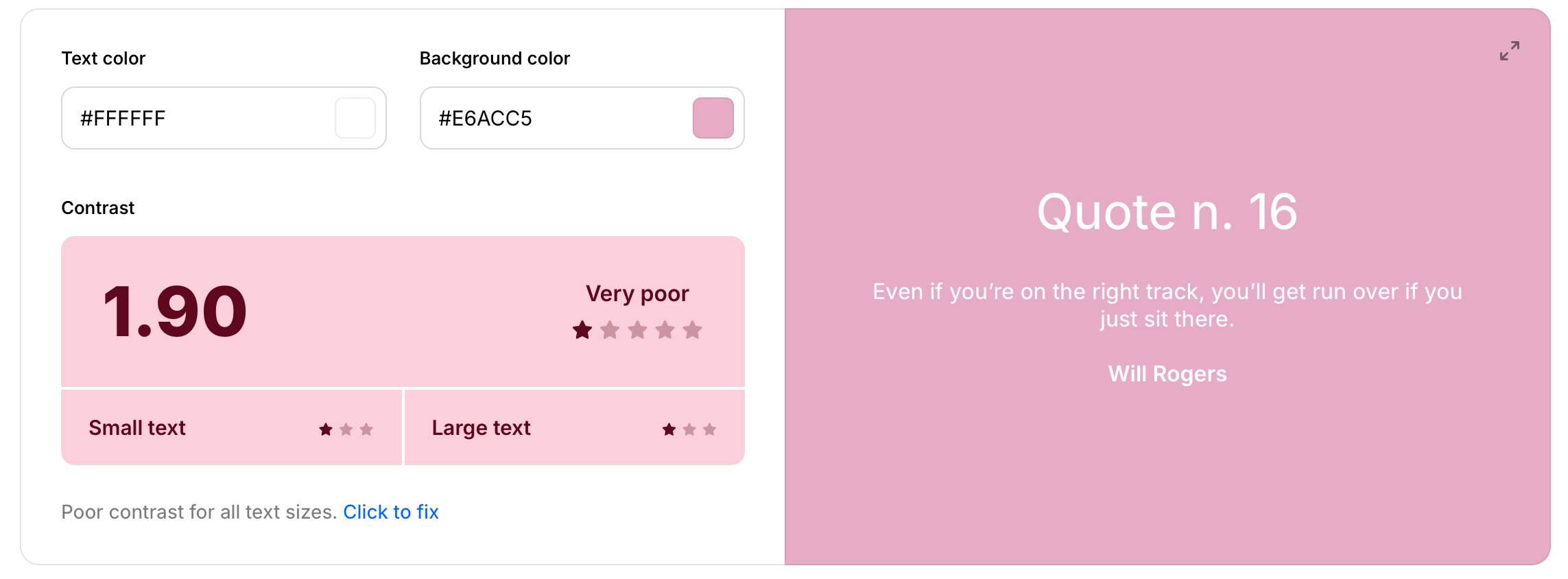

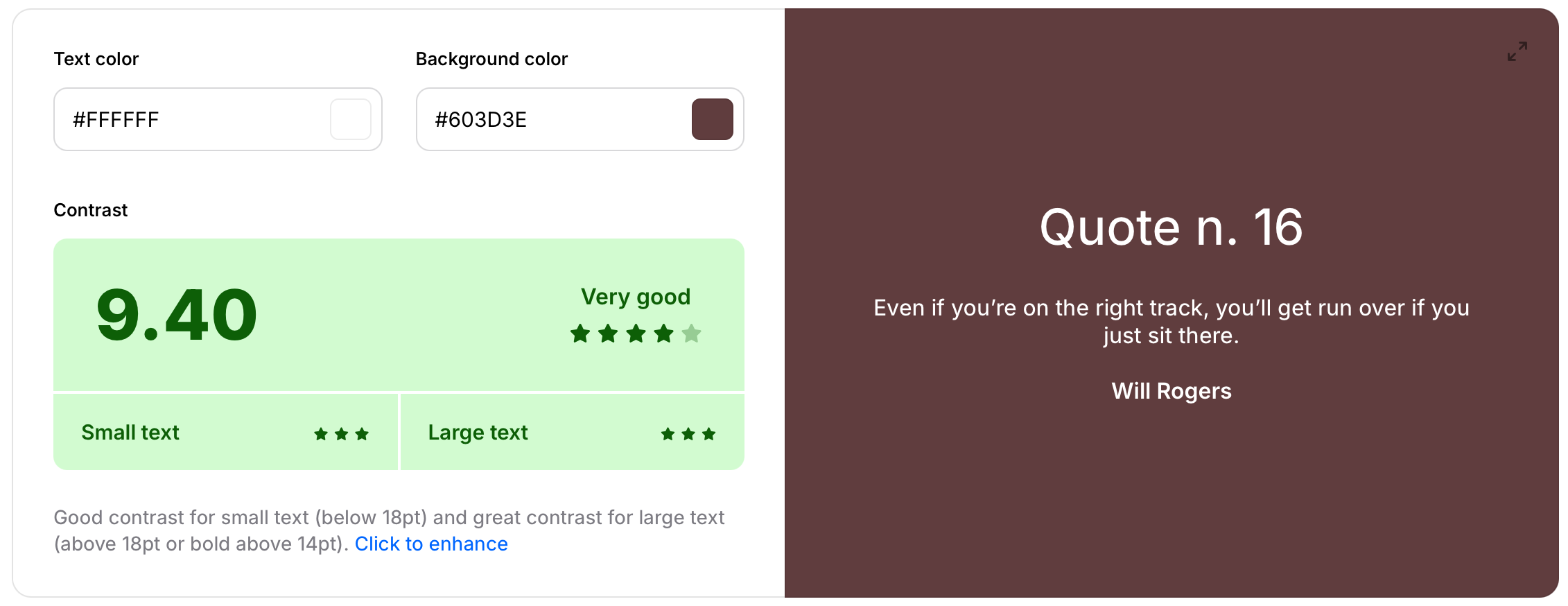

Visuelle Beeinträchtigungen:

- Schlechter Kontrast zwischen Hintergrund und Text können die Lesbarkeit erschweren

- Inhalte können zu klein, der Zeilenabstand zu gering oder die Schriftart im allgemeinen zu unleserlich sein um für angenehme Lesbarkeit zu sorgen.

- Bilder sind nicht mit alternativen Texten versehen, die es Screenreadern oder anderen unterstützenden Technologien erlauben, auszulesen was präsentiert wird.

- Durch Farbenblindheit können besondere Elemente auf einer Website nicht identifiziert werden, was dem Verständnis von Inhalten bzw. die Navigation behindern kann.

Hörbehinderungen:

- Audio oder Videoinhalte ohne Transkript oder Untertitel können nicht oder nur eingeschränkt gefolgt werden.

- Telefonischer Support ist für Personen mit Hörbeeinträchtigung keine Option

- Benachrichtigungen die nur mit akustischen Hinweisen funktionieren könnten leicht übersehen werden.

Kognitive Beeinträchtigungen & Lernschwierigkeiten:

- Komplexe Sprache, Fachbegriffe und Jargon können das Verständnis der Inhalte erschweren

- Unübersichtliche und inkonsistene Menüführung, bis hin zu verschachtelten Strukturen können dazu führen, dass Nutzerinnen und Nutzer Probleme bei der Navigation der Inhalte haben

- Bewegende, blinkende oder automatisch startende Inhalte können viel Aufmerksamkeit verlangen und die Konzentration und Handhabung einschränken.

Motorische oder körperliche Einschränkungen:

- Abhängigkeit von einer Eingabemethode (z.B. der Maus) können zu eingeschränkter Bedienbarkeit führen. Man sollte darauf achten, dass eine Navigation auch durch Tastatur, Sprachsteuerung oder andere assistive Geräte möglich ist.

- Eingaben, die ein hohes Maß an Präzision oder Geschick benötigen. Das kann besonders schnell bei bewegenden oder zu kleinen Elementen passieren

- Zeitliche Begrenzungen, zum Beispiel bei der Abwicklung eines Kaufes oder der Eingabe eines Kennworts, lässt manchen Nutzerinnen und Nutzern womöglich nicht genug Spielraum.

Sie wollen wissen wie man eine Website zugänglicher und für alle verfügbar macht? Hier gehts zum Artikel Barrierefreies Webdesign: Ihre praktische Checkliste

Welche Richtlinien & Standards definieren digitale Barrierefreiheit?

Der derzeit vorherrschende Goldstandard für Barrierefreiheit sind die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Diese werden von dem World Wide Web Consortium (W3C) entwickelt und instandgehalten. Die Richtlinien sind eine Reihe an Empfehlungen und Anforderungen, wie digitale Inhalte zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung gestaltet werden sollen. Die aktuellste Version (Stand Oktober 2025) sind die WCAG 2.1. Sie bilden eine weltweit anerkannt Grundlage für nationale und internationale Standards zur digitalen Barrierefreiheit.

Dabei basieren die WCAG auf vier grundlegenden Prinzipien

- Wahrnehmbarkeit: Inhalte müssen so präsentiert werden, dass sie von allen Nutzern wahrgenommen werden können. Das bedeutet, dass Informationen über verschiedene Sinne zugänglich gemacht werden. Beispielsweise sollten Bilder mit Alternativtexten versehen sein und Videos Untertitel haben, damit sie sowohl visuell als auch akustisch verstanden werden können.

- Bedienbarkeit: Die Nutzer müssen mit den digitalen Inhalten und Anwendungen interagieren können. Das beinhaltet, dass Webseiten und Apps auch ohne Mausbedienung zugänglich sind, also auch mit der Tastatur oder anderen Hilfstechnologien bedient werden können.

- Verständlichkeit: Inhalte müssen für alle Nutzer verständlich sein, einschließlich jener mit kognitiven oder Lernbeeinträchtigungen. Klare Sprache, gut strukturierte Inhalte und leicht verständliche Navigation sind entscheidend.

- Robustheit: Die Inhalte müssen mit aktuellen und zukünftigen Technologien kompatibel sein. Das bedeutet, dass die Webtechnologien wie HTML korrekt genutzt werden, um sicherzustellen, dass die Inhalte auch mit verschiedenen Geräten, Software und assistiven Technologien, wie z.B. Screenreadern, zugänglich bleiben.

Abgesehen davon wird zwischen verschiedenste Konformitätsstufen unterschieden, die den Grad der Barrierefreiheit eines Online Angebots unterscheiden.

- Stufe A: Dies ist die niedrigste Stufe mit den wichtigsten Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um grundlegende Barrierefreiheit zu gewährleisten.

- Stufe AA: Dies ist die empfohlene Stufe für die Barrierefreiheit und stellt sicher, dass die meisten Nutzer mit Behinderungen den Zugang zur Website haben.

- Stufe AAA: Diese höchste Stufe ist besonders anspruchsvoll und berücksichtigt zusätzliche Bedürfnisse, jedoch sind die Kriterien nicht immer für alle Inhalte praktikabel und umsetzbar.

Genaueres dazu finden Sie auch in unserem Beitrag Was ist der European Accessibility Act?

Warum lohnt sich eine Investition in digitale Barrierefreiheit?

Die digitale Barrierefreiheit ist nicht nur ein gesellschaftliches Anliegen, sondern auch ein bedeutender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. Durch die Berücksichtigung barrierefreier Standards kann ein größerer Kundenkreis erreicht werden, einschließlich Menschen mit Behinderungen, die auf barrierefreie digitale Angebote angewiesen sind.

Ein barrierefreier Ansatz verbessert zudem die Nutzererfahrung und steigert die Zufriedenheit. Bessere Lesbarkeit, eine intuitivere Navigation und allgemein eine benutzerfreundlichere Gestaltung sorgen für eine positive Wahrnehmung bei Nutzerinnen und Nutzern. Die Umsetzung barrierefreier Lösungen erfordert gleichzeitig auch eine saubere Struktur, die oft mit einem modernen und technologisch fortschrittlichen Ansatz einhergeht. Dies wirkt sich natürlich auch positiv auf SEO und die Sichtbarkeit ihrer Marke aus!

Ein inklusiver und barrierefreier Ansatz kann zudem auch die Markenbindung stärken. Unternehmen, die auf digitale Barrierefreiheit setzen, vermitteln Werte wie Verantwortung, Inklusion und Innovation. Alles Aspekte, die potentiell positiv auf die Markenidentität einzahlen.

Nicht zu vergessen sind die rechtlichen Anforderungen: Nämlich ab dem 28. Juni 2025 wird das Barrierefreiheitsgesetz neue Vorgaben für Produkte und Dienstleistungen machen, insbesondere in Bereichen wie Webshops, Selbstbedienungsterminals und mobilen Geräten. Wer jetzt in Barrierefreiheit investiert, vermeidet zukünftige Anpassungskosten und bleibt stressfrei und den gesetzlichen Anforderungen einen Schritt voraus.

Digitale Barrierefreiheit ist also nicht nur eine Frage der Fairness, sondern auch eine strategische Entscheidung, die Unternehmen langfristig und nachhaltig stärkt!

Weitere Beiträge