Digitale Produkte sind ständige Begleiter in unserem Alltag: Ob wir die Route unserer Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln planen und ein Ticket dafür kaufen, unterschiedliche Waren für eine neue Anschaffung vergleichen oder einen Konferenzraum in der Arbeit reservieren – all diese Tätigkeiten und noch viele mehr werden heute durch unzählige digitale Produkte erleichtert.

Jedes erfolgreiche Produkt beginnt mit einem Problem

Die Entwicklung eines erfolgreichen digitalen Produkts, das den Alltag erleichtert und dabei vielleicht sogar Nutzer:innen begeistert, startet mit einer klaren Problemstellung. Zu oft investieren Unternehmen in Features und Technologien, bevor sie die Nutzerbedürfnisse wirklich verstanden haben. Häufig ist nicht einmal klar, für welche Nutzer:innen ein Produkt entwickelt werden soll.

Im Kern muss ganz zu Beginn eine Frage stehen: Welches Problem wollen wir lösen – und für wen?

Ein strukturierter Prozess für digitales Produktdesign sorgt dafür, dass aus einer Problemstellung und einer Lösungsidee ein erfolgreiches, nutzerzentriertes Produkt wird.

Die Digitalagentur dmcgroup unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung erfolgreicher digitaler Produkte. In diesem Artikel wollen wir einen Überblick über typische Phasen der digitalen Produktentwicklung geben.

Discovery Phase: Welches Problem lösen wir – und für wen?

Übergeordnetes Ziel dieser Phase: Herausfinden, welche Probleme potentielle Kund:innen und Nutzer:innen haben und wie der Markt dafür aussieht.

Die wichtigste Frage in der Entwicklung digitaler Produkte muss zu Beginn gestellt werden: Welches Problem wollen wir lösen – und für wen?

Vermeiden Sie es, sich zu früh mit Lösungen „anzufreunden“, bevor das zugrunde liegende Problem nicht ausführlich beleuchtet wurde. Zu oft entstehen so Produkte, die keine validen Probleme adressieren bzw. diese nur unzureichend lösen.

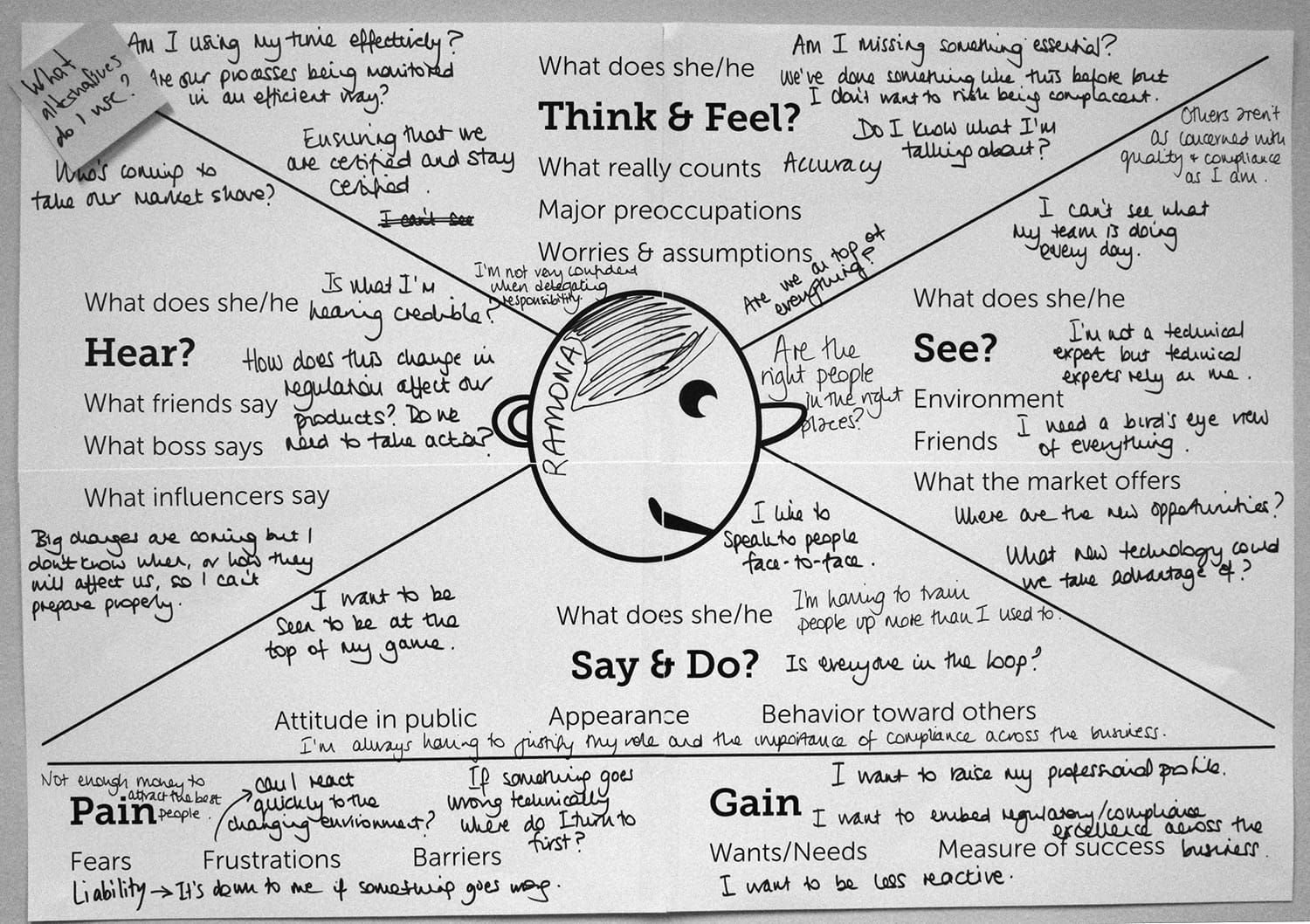

Daher beginnen wir die Discovery Phase in der digitalen Produktentwicklung typischerweise mit der Betrachtung potentieller Zielgruppen und Nutzer:innenprofile. In Empathy- und Ideation-Workshops mit unseren Kunden verschaffen wir uns ein gemeinsames Bild von Kund:innen, deren Schmerzpunkten, Zielen und Herausforderungen im Alltag (z.B. ihrer beruflichen Tätigkeit bzw. im Bezug auf einen ganz spezifische Aufgabe).

Idealerweise fußt diese Analyse bereits auf vorhandenem Datenmaterial wie Interviews, Umfragen oder Beobachtungen von Nutzer:innen.

Im Anschluss können analysierte Probleme gezielt in Problem-Statements beschrieben werden sowie etwaige bereits vorhandene Lösungsansätze im Rahmen einer Markt- und Konkurrenzanalyse untersucht werden.

Methoden in der Discovery Phase

- Interviews & Surveys

- Kundenprofil-Analyse: Customer Pain Points, Goals, Challenges, Tasks

- Erstellung von Personas

- Formulierung von Problem-Statements

- Markt-/Konkurrenzanalyse

Tipp: Es ist essenziell, interne Stakeholder aus unterschiedlichen Abteilungen einbeziehen – sie kennen Prozesse und Pain Points, da sie oftmals in direktem Kundenkontakt stehen oder Einblicke ins Unternehmen haben, die für die Ideation Gold wert sind.

Impact: Digitale Produkte, die auf echten Nutzerbedürfnissen basieren, werden deutlich erfolgreicher und reduzieren spätere Anpassungskosten. Es lohnt sich daher, ausreichend Zeit für die Discovery-Phase einzuplanen.

Ein Persona-Poster aus einem unserer Inception-Workshops. Diese Workshops nutzen wir, um gemeinsam mit unserem Kunden das Projekt zu definieren und Empathie für potentielle Zielgruppen/Nutzer:innen zu entwickeln.

Definition-Phase: Hypothesen und Anforderungen formulieren

Übergeordnetes Ziel dieser Phase: Lösungs-Hypothesen aus Problem-Statements ableiten und Anforderungen mit Geschäftszielen zusammenführen.

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der Discovery-Phase können erste Skizzen zu Lösungsansätzen in Design Thinking-Workshop Formaten erarbeitet und entsprechende Hypothesen formuliert werden.

Hypothesen formulieren überprüfbare Annahmen über den Zusammenhang eines Lösungsansatzes und einem erwarteten Effekt. Diese Hypothesen helfen dabei, zu klar formulierten Lösungsansätzen zu den festgestellten Kundenproblemen zu kommen, andererseits ermöglichen sie die fühzeitige Validierung oder Falsifizierung der Ideen. Das kann durch kleine Experimente im Rahmen der Definition- oder Prototyping-Phase erfolgen.

So kann etwa zur Überprüfung der Nachfrage für ein neues Feature als Ergänzung zu einem bestehenden Produkt ein sogenanntes „Fake Door“ (eine einfache Info-Seite oder Anmeldeoption) verwendet werden, dass mit wenig Aufwand rasch Rückschlüsse darüber zulässt, ob Interesse im Markt besteht.

Als Hypothesen formulierte Lösungsansätze ermöglichen auch die Priorisierung unterschiedlicher Features bereits im Vorfeld von Prototyping und Umsetzung. So können jene Features priorisiert werden, die am besten auf Geschäfts- und Nutzer:innenziele einzahlen.

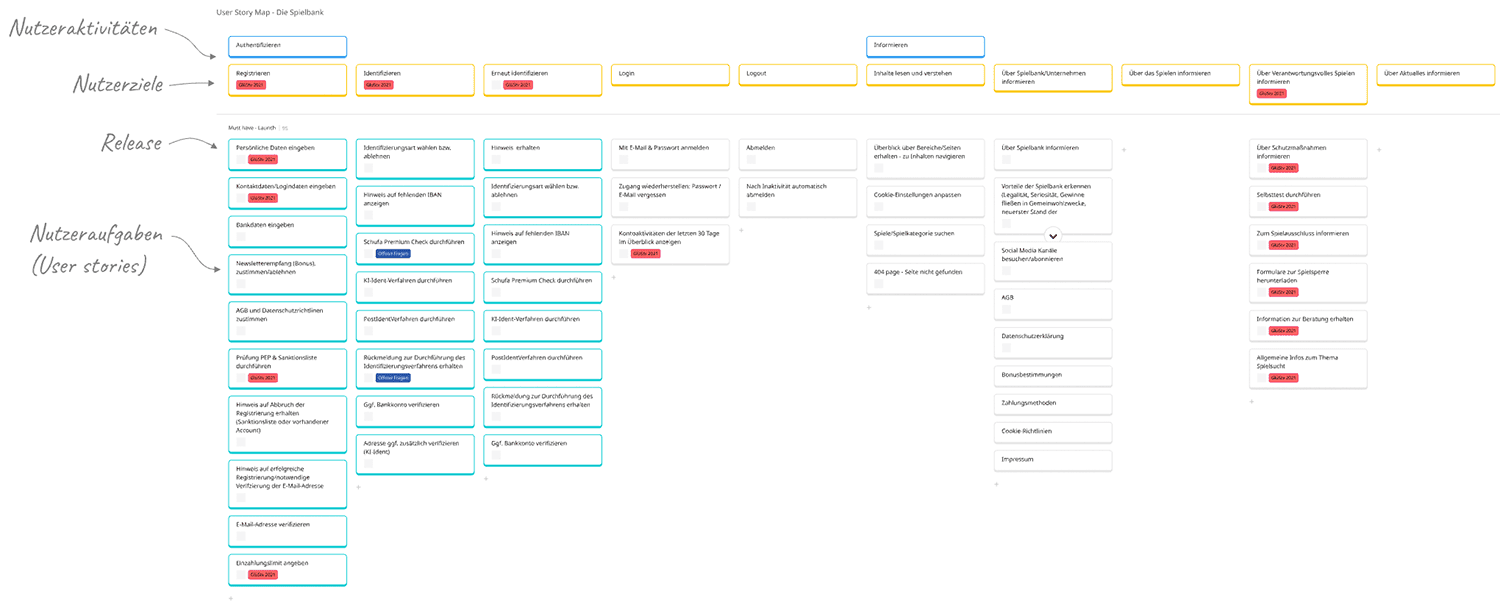

Wenn Lösungsansätze und Features greifbarer werden, empfehlen wir die Erarbeitung eines vollständigen Bildes zum Produktumfang im Rahmen einer Storymap. Diese stellt bereits die Basis für die folgenden Umsetzungsphasen dar, und erlaubt es dem Team, jederzeit Priorisierung und Umfang des Vorhabens zu verändern.

Methoden in der Definition-Phase

- Ideen auswählen und skizzieren

- Hypothesen formulieren

- SWOT-Analyse

- Marktnachfrage validieren

- Business Model Canvas

- Story Mapping

- Feature-Priorisierung

Tipp: Konzentrieren Sie sich auf Kernfeatures, die den größten Mehrwert sowohl für Kund:innen als auch das Business liefern.

Impact: Hypothesen und Storymap sind ein Meilenstein am Weg zum digitalen Produkt. Damit ist der Grundstein für effiziente und strukturierte Umsetzung gelegt, Funktionsüberladung wird minimiert.

In der Definition-Phase für die Spielbank erstellten wir eine umfassende Storymap, die zur Basis unserer Schätzungs- und Umsetzungsarbeit wurde.

Learn

more

Prototyping-Phase: Ideen visualisieren und testen

Übergeordnetes Ziel dieser Phase: Ideen greifbar machen und validieren.

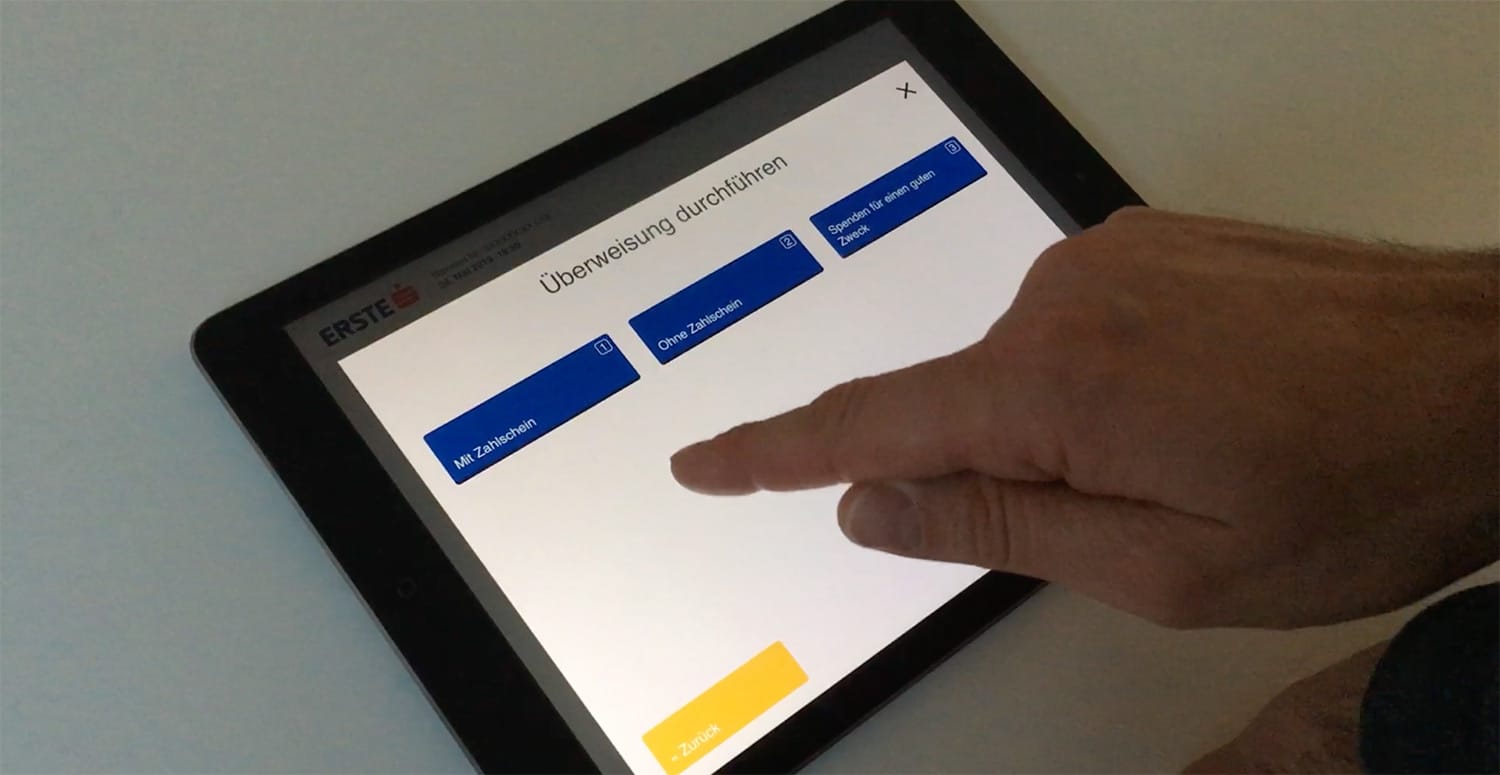

Nun gilt es, die Ideen und theoretischen Hypothesen zu überprüfen. Dazu sollten Prototypen verwendet werden – also mehr oder weniger simulierte Visualisierungen der Produktidee, die noch keine tatsächliche technische Implementierung erfordern.

Je nach verfügbarer Zeit und Mittel bieten sich unterschiedliche Methoden für die Erstellung von Prototypen an. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der „Fidelity“ – also wie realistisch sich die Simulation „anfühlt“.

Oft ist „weniger“ hier jedoch „mehr“ – oder anders formuliert: es ist besser, schnell zu Testergebnissen zu gelangen, als viel Zeit in die Erstellung aufwendiger Prototypen zu stecken. Schließlich geht es in dieser Phase in erster Linie um Erkenntnisgewinn und die Überprüfung unserer Annahmen. Dazu sind oft sogar einfache Prototypen aus Papier ausreichend, oder klickbare „Low fidelity“-Prototypen.

Am Ende dieser Phase verfügen wir über verifizierte oder falsifizierte Designhypothesen. Damit können neue Hypothesen formuliert und erneut getestet werden – bis wir ausreichend Verifizierung haben, um mit der tatsächlichen Umsetzung zu starten.

Methoden in der Prototyping-Phase

- Papier-Prototypen

- Wireframes & klickbare Mockups

- Usability-Tests & teilnehmende Beobachtung

- Validierung/Falsifizierung von Hypothesen

Tipp: Prototypen sollten möglichst mit echten Nutzern getestet werden. Das gilt umso mehr, wenn es sich um sehr spezielle Zielgruppen handelt, für die das Produkt gedacht ist. Handelt es sich um sehr breite Zielgruppen, ist die gezielte Auswahl der Testuser im Prototyping-Stadium nicht so relevant.

Impact: Designannahmen werden geprüft und so verifiziert oder falsifiziert. Frühe Fehlererkennung verhindert teure Fehlentwicklungen und ermöglicht günstige Kurskorrekturen vor der eigentlichen Umsetzung eines Produkts.

Ein einfacher Low-Fidelity-Clickdummy kam in frühen Konzeptionsphasen für das Redesign von Geldautomaten User Interfaces zum Einsatz.

Build-Phase: Agile Entwicklung und Umsetzung

Übergeordnetes Ziel dieser Phase: Ein digitales Produktteam macht aus einem Prototypen im sprintbasierten Prozess ein funktionierendes Produkt, das bereit für den Launch im Markt ist.

In der Build-Phase geht es darum, eine verifizierte Produktidee zu einem tatsächlichen, funktionierenden digitalen Produkt zu machen.

Wir empfehlen dafür die Umsetzung durch ein cross-funktionales Team im agilen Workflow, da diese Methode die nötige Flexibilität und Effizienz bietet. Auf der Basis der zuvor ausgearbeiteten Storymap, die im agilen Workflow laufend ergänzt und angereichert wird, wird das digitale Produkt von Sprint zu Sprint vollständer.

Kontinuierliches Deployment erlaubt prozessbegleitende Tests und verhindert, dass das Produkt erst nach langer Entwicklungszeit bereit steht. Im Gegenteil: Die Priorisierung im Team folgt der initialen Feature-Priorisierung. So ist gewährleistet, dass essentielle Kernfunktionen des Produkts zuerst umgesetzt werden, um intensiver getestet und wenn nötig modifiziert werden können.

Dieses Vorgehen reduziert gleichzeitig die „Time-to-Market“ signifikant – erste, im Funktionsumfang stark reduzierte Versionen des Produkts können lange vor Fertigstellung eines umfassenden Umfangs verwendet werden.

Methoden in der Build-Phase

- Umsetzung in agilem Workflow

- Cross-Functional Teams für effiziente Umsetzung

- Continuous Integration / Deployment

Tipp: Regelmäßige Reviews stellen sicher, dass das Produkt den Anforderungen und Nutzerbedürfnissen entspricht. Ein mit dem Kunden abgestimmtes Acceptance-Verfahren sorgt für organisatorische Klarheit im Prozess.

Impact: Schnell, flexibel und qualitativ hochwertig zum funktionierenden digitalen Produkt – Kernversprechen der agilen Produktentwicklung.

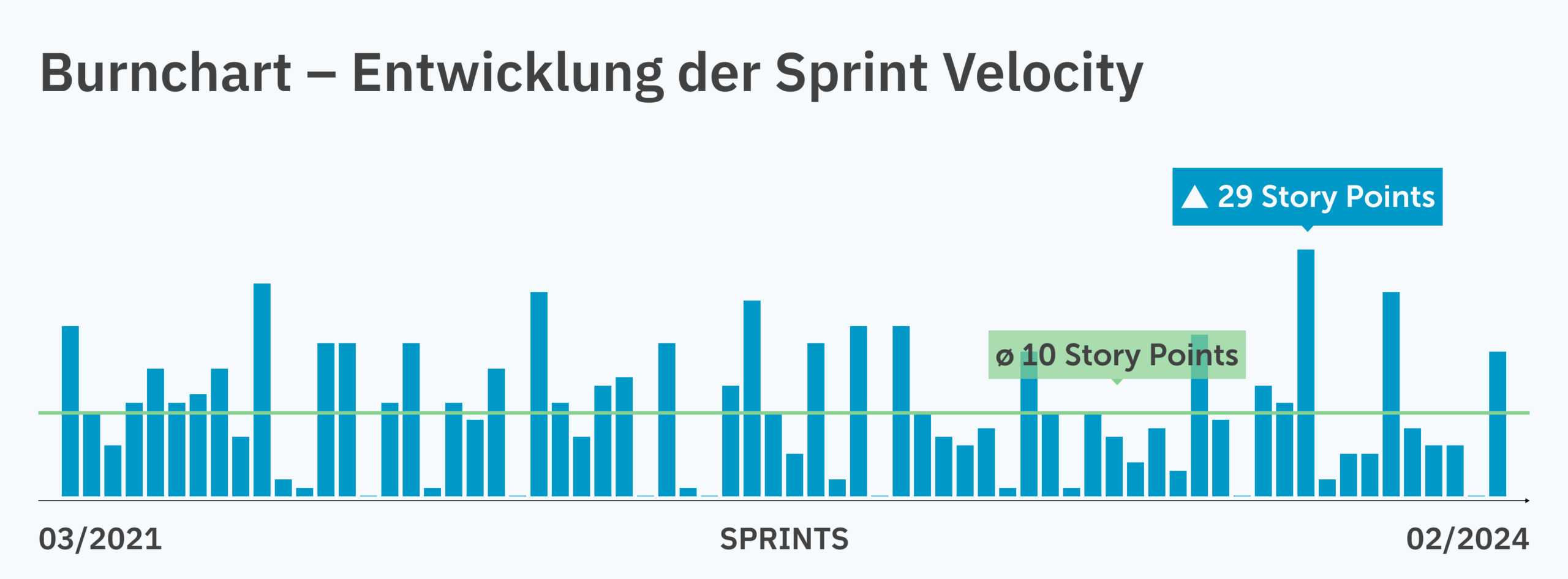

In der digitalen Produktentwicklung für Situation R setzen wir auf einen agilen Workflow in Design und Software-Entwicklung. Das Burn-Chart zeigt den über viele Sprints kontinuierlichen Output.

Launch-Phase: Kontinuierliche Optimierung vom Start weg

Übergeordnetes Ziel dieser Phase: Produkt veröffentlichen, Nutzerfeedback sammeln und kontinuierlich verbessern.

Ein häufiger Fehler in der digitalen Produktentwicklung ist es, den Launch als Schlusspunkt der Arbeit am Produkt zu verstehen. Eigentlich geht’s dann erst richtig los.

Trotz frühzeitiger Marktanalyse, Test von Designhypothesen und Nutzertests mit Prototypen liefert erst die tatsächliche Einführung im Markt den Realitätscheck zur Akzeptanz des Produkts.

Eine Begleitung des Produktlaunchs und die Zeit danach mit User Research Methoden, um Feedback von Nutzer:innen zu sammeln, kann wertvolles Material zur kontinuierlichen Optimierung liefern. So werden selbst gute Produkte mit der Zeit immer besser.

Methoden in der Launch- und Post-Launch-Phase

- Analytics & KPI-Monitoring

- Usability-Tests & teilnehmende Beobachtung

- Iterative Verbesserung & Updates

Tipp: Betrachten Sie den Launch Ihres digitalen Produkts als Startpunkt, nicht als Endpunkt.

Impact: Durch kontinuierliche Produktverbesserung wird nachhaltiger Erfolg, hohe Nutzerzufriedenheit und langfristige Produktakzeptanz erreicht.

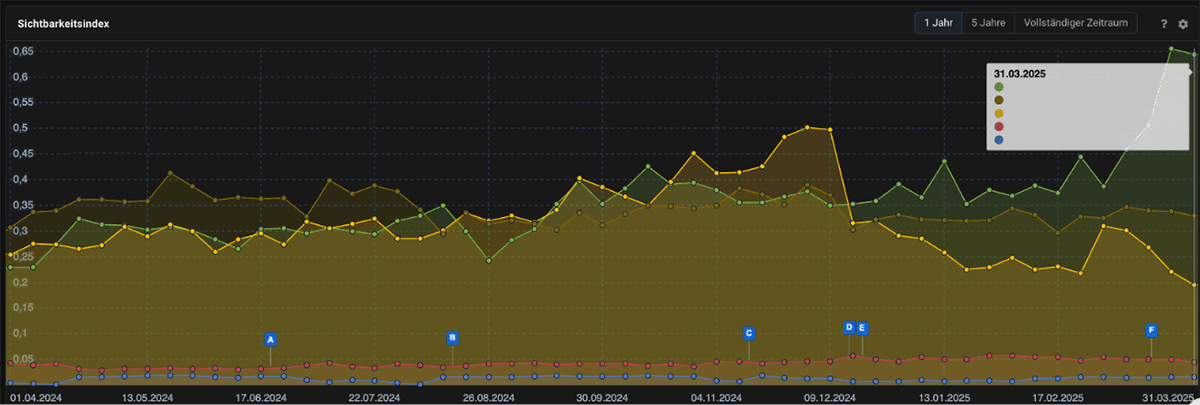

Nach dem Launch beginnt das digitale Produktdesign erst richtig. Wir setzen auf kontinuierliches Monitoring, Analytics und Reporting – zum Beispiel mit ahrefs oder mit Google Data Studio.

Digitales Produktdesign ist kein abgeschlossener, geradliniger Prozess

Der Weg vom Problem zur digitalen Lösung ist kein linearer Prozess, sondern ein iterativer Kreislauf. Es gibt auch nicht den einen “Fahrplan”, der für alle Projekte, Kund:innen und Ausgangslagen funktioniert. Gerne entwickeln wir für Sie einen maßgeschneiderten Plan, um mit Ihrem digitalen Produkt durchzustarten.

Mit strukturierten Methoden und einem fokussierten Ansatz lassen sich im Prozess Risiken stark minimieren und so Produkte entwickeln, Nutzer:innen- und Geschäftsziele erfüllen sowie das Potential haben, für echte Begeisterung zu sorgen.

Go digital!

Digitales Produktdesign mit dmcgroup – von der Analyse übers Prototyping und Development bis zum erfolgreichen Launch und der Weiterentwicklung danach. Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch, um Ihre Idee nachhaltig zum Erfolg zu führen.

Digitales Produktdesign: Fragen & Antworten

Hier finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen zum Thema. Bei konkreten Fragestellungen stehen wir Ihnen natürlich gerne direkt zur Verfügung!

Was ist digitales Produktdesign?

Digitales Produktdesign bezeichnet den strukturierten Prozess, bei dem aus einer Problemstellung und einer Lösungsidee ein nutzerzentriertes, digitales Produkt entsteht. Ziel ist es, digitale Lösungen zu entwickeln, die echte Nutzerbedürfnisse erfüllen und dabei sowohl funktional als auch wirtschaftlich erfolgreich sind.

Wie läuft der Prozess des digitalen Produktdesigns ab?

Der Prozess gliedert sich in mehrere Phasen: Discovery (Probleme und Zielgruppen verstehen), Definition (Hypothesen und Anforderungen formulieren), Prototyping (Ideen testen), Build (agile Entwicklung) und Launch (Markteinführung und Optimierung). Dieser Ablauf ist iterativ, d. h. Phasen können wiederholt werden, um Feedback und neue Erkenntnisse einzubeziehen.

Warum ist es wichtig, Nutzer:innen und ihre Bedürfnisse zu Beginn zu analysieren?

Eine gründliche Analyse der Nutzer:innen stellt sicher, dass digitale Produkte echte Probleme lösen und nicht an den Bedürfnissen vorbeigehen. Wer Nutzerbedürfnisse, Ziele und Schmerzpunkte frühzeitig versteht, entwickelt Lösungen mit höherer Akzeptanz, vermeidet Fehlinvestitionen und spart Kosten für spätere Anpassungen.

Was bringt Prototyping in der Produktentwicklung?

Prototyping macht Ideen greifbar, bevor sie technisch umgesetzt werden. Durch klickbare Mockups oder einfache Papier-Prototypen können Annahmen schnell getestet und validiert werden. So lassen sich Fehlentwicklungen frühzeitig vermeiden.

Was passiert nach dem Launch eines digitalen Produkts?

Nach dem Launch ist die Arbeit nicht abgeschlossen – im Gegenteil: Erst durch Feedback aus dem Markt wird klar, wie gut das Produkt angenommen wird. Mit Methoden wie Analytics, Usability-Tests und iterativen Updates wird das Produkt kontinuierlich verbessert und langfristig erfolgreich gemacht.

Ist digitales Produktdesign ein linearer Prozess?

Nein, digitales Produktdesign ist ein iterativer Kreislauf. Die Schritte Discovery, Definition, Prototyping, Build und Launch können je nach Projekt mehrfach durchlaufen werden, um Nutzerfeedback einzuarbeiten und das Produkt stetig zu optimieren.

Läuft der Prozess im digitalen Produktdesign immer gleich ab?

Nein, der Ablauf ist nicht immer identisch. Zwar gibt es bewährte Phasen wie Discovery, Definition, Prototyping, Build und Launch, doch jedes Projekt hat eigene Anforderungen, Ziele und Rahmenbedingungen. Daher wird der Prozess individuell angepasst, um für jede Ausgangslage die beste Lösung zu entwickeln. Kontaktieren Sie dmcgroup, um Ihren maßgeschneiderten Umsetzungsplan zu erhalten.

Von den aktuellsten Branchen-Trends, über neueste Insights zu KI und UX/UI-Design, bis hin zu spannenden Use Cases.

Melden Sie sich für unseren monatlichen Newsletter an und bleiben Sie immer up to date!

Stay

tuned

Weitere Beiträge